……. Je n’ai versé aucune larme car je n’avais pas conscience de ce qui m’arrivait. J’avais toujours mon tablier gris et mon cartable serré sous mon bras. Seulement, je ne comprenais pas pourquoi avoir les miettes de pain dans ma poche entre mes doigts me rassurait…..

Nous habitions un petit appartement vétuste dans un immeuble très sombre. La première chose qui me frappa était que les gens ne se disaient jamais « Bonjour » ou « Comment ça va ? ». Ils ne se regardaient même pas. Le seul bruit qu’on entendait était celui des voitures. En fait, tout me semblait en noir et blanc.

Mon premier jour à l’école fût très laborieux. Les autres enfants étaient tous blonds et ils me regardaient d’un drôle de regard. Chaque fois que je repondais aux questions de la maitresse, ils éclataient de rire. Dans la cour, tout le monde me désignait du doigt. Ils ne savaient même pas ce que le stac et pitchac voulaient dire ! Un jour, la maitresse nous demande de décrire notre grand-mère. Puisque je n’ai jamais connu la mienne, je decidai de décrire Lalla Zohra. Penser à elle remplissait mon cœur de bonheur. J’ai passé des heures à trouver les mots qu’il fallait. J’étais très fier de moi. J’avais gardé une copie de la rédaction afin de la donner à Lalla Zohra lorsqu’on reviendrait à la rue Lamartine. J’attendais avec impatience mon tour afin de lire à voix haute le fruit de tant d’heures de labeur. Quand j’eus fini, après un petit silence, la maitresse me dit : « Donc, ta grand-mère est une indigène pouilleuse ? ». « Ce n’est pas une pouilleuse. C’est une DAME ! », Lui repondis-je. Je me rappelle de l’élan qu’a pris sa main avant de me gifler. Depuis ce jour-là, j’étais devenu le pouilleux de la classe.

Mon père désirait entamer une nouvelle vie, or, j’avais besoin qu’on me parle de ma mère….d’Oran. Chaque fois que je mentionnais le nom de ma mère, je recevais une gifle. Lorsque je lui parlais de retour à Oran, c’est un coup de poing que je méritais. Aucun voisin ne fût interpellé par aucun œil au beurre noir que j’ai eu. Les folies bruyantes de mon père ne semblaient déranger personne. A l’école, il expliquait cela par mes multiples bagarres. Moi qui ne sortais de la maison que pour aller à l’école. M’entendre dire par tout le monde que je méritais ce qui m’arrivait car j’étais un garçon très méchant. Plus mon père sombrait dans la boisson et la haine, plus ses coups doublaient de violence. Loin était le temps où Mme Martinez devinait la moindre bêtise que je faisais. Losqu’on croisait des voisins, j’essayais de leur faire signe concernant mes blessures. Personne ne remarqua. J’avais vu au cinéma que lorsqu’on envoyait un SOS on était secouru immédiatement. Alors, je pris plusieurs bouts de papier et j’y ai écrit SOS. Je les ai glissés sous les portes des voisins et j’en ai donné à la boulangère et au cordonnier. J’attendis des heures, des jours, des semaines, des mois…… Personne ne vint me secourir.

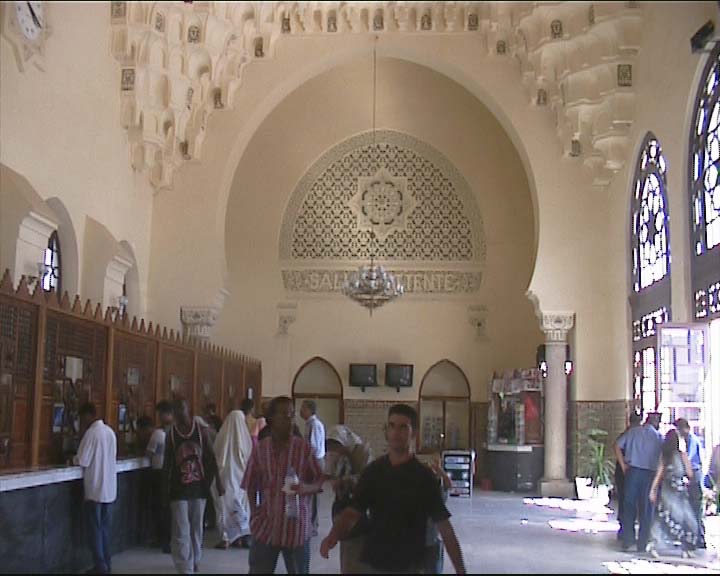

Les coups fusaient plus vite que les bières que mon père déscendait. Mes visites à l’hôpital se multipliaient et les fractures…aussi. Pour ne pas attirer d’attention, j’étais consigné à la maison avec interdiction de sortir. Il prétextait mes absences de l’école par des visites à la famille à Toulouse. Je restais seul dans la chambre qui faisait office de cuisine. Lorsque tout devenait trop sombre autour de moi, je repensais à Oran et ma vie là-bas. Je me rappelais des jours quand je partais avec ma mère au fort de la Santa-Cruz. Oran était à nos pieds. On jouait à deviner les quartiers au loin. On passait des heures à cueillir des framboises. On s’asseyait et ne rien dire, juste admirer le panorama. Lalla Zohra, Mme Algarra, Martinez, Jiménez….Toutes me manquaient. Je me demandais si elles se rappelaient de moi autant que je me rappelais d’elles. J’avais une envie folle de manger de la calentika au cumin et de la harissa. Là-bas, j’étais l’enfant roi. A Grenoble, j’étais invisible. Personne ne sentait ma douleur. Peu à peu, je m’abritais dans mon silence et mes rêves de bonheur passé et révolu.

Les mois et les années passèrent. Meurtri dans mon cœur et dans mon corps, j’errais dans les méandres de ma souffrance, jusqu’au jour à l’âge de 17 ans, je rencontrai Nadine. Pour la première fois, quelqu’un me regardait droit dans le cœur. Tel un véteran, blessé et las, je m’abandonnais à elle. Elle me donna la force d’arrêter l’énième coup de poing de mon père. Avec elle à mes côtés, j’eus l’audace de lui dire : « Non, plus jamais » et « Adieu ». Elle fût tout pour moi. Elle me donna trois enfants magnifiques. En 43 ans de vie commune, jamais elle ne me posa de questions, attendant patiement une ouverture de ma part qui ne vint jamais.

Vivre loin d’Oran était comme attiser les braises qui me rongeaient de l’interieur. Jamais un jour ne passait sans que je me replonge dans cette enfance qui s’interrompit le moment où je ne vis plus la Santa-Cruz. Il fallait un accident qui boulversa ma vie pour comprendre. Comprendre que je devais revoir Oran et découvrir la tombe de ma mère. Il me fallait faire le deuil de mon enfance et de ma mère.

Alors, Jean-Pierre, Esmeralda et Alain-Juan, dans la petite boite en fer que vous avez passé des années à essayer d’ouvrir se trouve ce qui suit : quelques pignoles d’abricots, mon stac, une photo jaunie de ma mère, deux tickets de corrida, des boutons que m’a donné Mme Algarra et deux rédactions (l’une sur le bonheur et l’autre celle de Lalla Zohra). Mes enfants, j’éspère que vous comprendrez si je ne vous les montre pas. Il me faut encore du temps. Ce que je viens de citer est en fait ce qui se trouvait dans mon cartable et c’est tout ce que j’ai gardé de mon enfance.

Tom, il me fallait un ange pour rencontrer un autre ange. Vous êtes tous deux dans mes prières.

Michel R. dit MIMO l’espagnol.

Nous habitions un petit appartement vétuste dans un immeuble très sombre. La première chose qui me frappa était que les gens ne se disaient jamais « Bonjour » ou « Comment ça va ? ». Ils ne se regardaient même pas. Le seul bruit qu’on entendait était celui des voitures. En fait, tout me semblait en noir et blanc.

Mon premier jour à l’école fût très laborieux. Les autres enfants étaient tous blonds et ils me regardaient d’un drôle de regard. Chaque fois que je repondais aux questions de la maitresse, ils éclataient de rire. Dans la cour, tout le monde me désignait du doigt. Ils ne savaient même pas ce que le stac et pitchac voulaient dire ! Un jour, la maitresse nous demande de décrire notre grand-mère. Puisque je n’ai jamais connu la mienne, je decidai de décrire Lalla Zohra. Penser à elle remplissait mon cœur de bonheur. J’ai passé des heures à trouver les mots qu’il fallait. J’étais très fier de moi. J’avais gardé une copie de la rédaction afin de la donner à Lalla Zohra lorsqu’on reviendrait à la rue Lamartine. J’attendais avec impatience mon tour afin de lire à voix haute le fruit de tant d’heures de labeur. Quand j’eus fini, après un petit silence, la maitresse me dit : « Donc, ta grand-mère est une indigène pouilleuse ? ». « Ce n’est pas une pouilleuse. C’est une DAME ! », Lui repondis-je. Je me rappelle de l’élan qu’a pris sa main avant de me gifler. Depuis ce jour-là, j’étais devenu le pouilleux de la classe.

Mon père désirait entamer une nouvelle vie, or, j’avais besoin qu’on me parle de ma mère….d’Oran. Chaque fois que je mentionnais le nom de ma mère, je recevais une gifle. Lorsque je lui parlais de retour à Oran, c’est un coup de poing que je méritais. Aucun voisin ne fût interpellé par aucun œil au beurre noir que j’ai eu. Les folies bruyantes de mon père ne semblaient déranger personne. A l’école, il expliquait cela par mes multiples bagarres. Moi qui ne sortais de la maison que pour aller à l’école. M’entendre dire par tout le monde que je méritais ce qui m’arrivait car j’étais un garçon très méchant. Plus mon père sombrait dans la boisson et la haine, plus ses coups doublaient de violence. Loin était le temps où Mme Martinez devinait la moindre bêtise que je faisais. Losqu’on croisait des voisins, j’essayais de leur faire signe concernant mes blessures. Personne ne remarqua. J’avais vu au cinéma que lorsqu’on envoyait un SOS on était secouru immédiatement. Alors, je pris plusieurs bouts de papier et j’y ai écrit SOS. Je les ai glissés sous les portes des voisins et j’en ai donné à la boulangère et au cordonnier. J’attendis des heures, des jours, des semaines, des mois…… Personne ne vint me secourir.

Les coups fusaient plus vite que les bières que mon père déscendait. Mes visites à l’hôpital se multipliaient et les fractures…aussi. Pour ne pas attirer d’attention, j’étais consigné à la maison avec interdiction de sortir. Il prétextait mes absences de l’école par des visites à la famille à Toulouse. Je restais seul dans la chambre qui faisait office de cuisine. Lorsque tout devenait trop sombre autour de moi, je repensais à Oran et ma vie là-bas. Je me rappelais des jours quand je partais avec ma mère au fort de la Santa-Cruz. Oran était à nos pieds. On jouait à deviner les quartiers au loin. On passait des heures à cueillir des framboises. On s’asseyait et ne rien dire, juste admirer le panorama. Lalla Zohra, Mme Algarra, Martinez, Jiménez….Toutes me manquaient. Je me demandais si elles se rappelaient de moi autant que je me rappelais d’elles. J’avais une envie folle de manger de la calentika au cumin et de la harissa. Là-bas, j’étais l’enfant roi. A Grenoble, j’étais invisible. Personne ne sentait ma douleur. Peu à peu, je m’abritais dans mon silence et mes rêves de bonheur passé et révolu.

Les mois et les années passèrent. Meurtri dans mon cœur et dans mon corps, j’errais dans les méandres de ma souffrance, jusqu’au jour à l’âge de 17 ans, je rencontrai Nadine. Pour la première fois, quelqu’un me regardait droit dans le cœur. Tel un véteran, blessé et las, je m’abandonnais à elle. Elle me donna la force d’arrêter l’énième coup de poing de mon père. Avec elle à mes côtés, j’eus l’audace de lui dire : « Non, plus jamais » et « Adieu ». Elle fût tout pour moi. Elle me donna trois enfants magnifiques. En 43 ans de vie commune, jamais elle ne me posa de questions, attendant patiement une ouverture de ma part qui ne vint jamais.

Vivre loin d’Oran était comme attiser les braises qui me rongeaient de l’interieur. Jamais un jour ne passait sans que je me replonge dans cette enfance qui s’interrompit le moment où je ne vis plus la Santa-Cruz. Il fallait un accident qui boulversa ma vie pour comprendre. Comprendre que je devais revoir Oran et découvrir la tombe de ma mère. Il me fallait faire le deuil de mon enfance et de ma mère.

Alors, Jean-Pierre, Esmeralda et Alain-Juan, dans la petite boite en fer que vous avez passé des années à essayer d’ouvrir se trouve ce qui suit : quelques pignoles d’abricots, mon stac, une photo jaunie de ma mère, deux tickets de corrida, des boutons que m’a donné Mme Algarra et deux rédactions (l’une sur le bonheur et l’autre celle de Lalla Zohra). Mes enfants, j’éspère que vous comprendrez si je ne vous les montre pas. Il me faut encore du temps. Ce que je viens de citer est en fait ce qui se trouvait dans mon cartable et c’est tout ce que j’ai gardé de mon enfance.

Tom, il me fallait un ange pour rencontrer un autre ange. Vous êtes tous deux dans mes prières.

Michel R. dit MIMO l’espagnol.

Accueil

Accueil